姫路市置塩にある弥勒寺を訪問しました。日本一の布袋様の像があります。

書写山を建立した性空上人が長保二年(1000)93歳のときにこの地に隠棲し、98歳で亡くなるまでの5年間、草庵で過ごしたのが始まりといいます。性空上人に帰依していた花山法皇が参籠したことがあります。

長徳三年(九九七)性空上人は書写山を延照に任せ(円教寺縁起等事)、長保二年(1000)当時国衙領であった当地、飾磨郡菅生郷に隠棲したと伝える。

性空上人に帰依する花山法皇は長保四年(1002)に重ねての結縁を求めて御幸、七日間参籠して結縁を果たした(峯相記)。法皇は播磨大掾延昌に守護堂・護摩堂の建造を命じ(悉地伝)、これを弥勒寺起源としている。

弥勒寺(天台宗、山号通宝山)には数多くの文化財が保存される。

現「本堂」は室町幕府重臣で播磨・備前・美作三国守護となる赤松義則が康暦二年(1380)に再建したもので国重文。

細工を施す内陣の折上小組格天井など南北朝時代の建築様式の標本といわれる。「開山堂」は享保年間(1716〜36)の建立で市指定、「開山堂厨子」は扉隅金物に慶長十六年(1611)の打出し銘があり県指定。繊細な細工が施されている「護法堂」は宝永八年(1711)建立で市指定。

搭身正面の梵字に扉を線刻する珍しい「宝搭」と元弘二年(1332)刻字の「石幢」は市指定。

本尊の「木造弥勒仏及両脇侍像」は国重文、弥勒仏に長保元年(999)仏師安鎮の作を示す銘があり、弥勒寺開創期のものである。

平成二十七年九月姫路市教育委員会

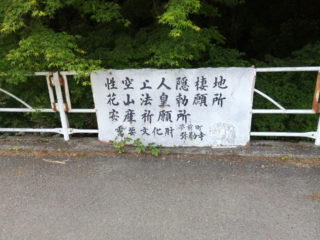

道の脇に弥勒寺への入り口の表示があり、少し進むと性空上人が隠棲し、花山法皇が勅願したことを示す看板があります。

看板を過ぎ、石の橋(御幸橋)を渡ると山門に到着します。

本堂は康暦2年(1380)赤松義則によって再建されたものです。国重要文化財に指定されてます。

長保2年(1000年頃)性空上人が草庵をいとなまれたのが始まりです。

兵庫県・姫路市

今の本堂は天授6年(1380年)赤松義則が諸堂を再建したものて,細部意匠に赤松氏の紋所二引及び巴紋が使用されています。昭和25年、国の重要文化財に指定されています。

本堂にある弥勒菩薩は一本造りの、結跏鉄壁という座像て円満な相を表わしているといわれています。国の重要文化財の指定をうけています。

願い事が叶うかどうかを占うおもかる布袋さん。

「まず願い事をしないで持ち上げてください。

だいたいの重さがわかります。

次に手を合わせ思いを胸中に念じて持ち上げて軽いと感じれば願いは叶い、

重いと感じれば願いは叶いません。

願いを込めて!」

やってみたが、重さは変わらず。これは、自分で頑張れということか?

護法堂

弥勒寺護法堂乙若両天童子を安置する。

護法とは、仏法を守護しまた三宝作持のために行者を擁護しまたは、霊地を守護するという。

開山堂

開山堂 建築様式方形造り1棟

梁行4メートル6センチ 桁行4メートル8センチ

弥勒寺開基性空上人を安置する。

性空上人を安置する厨子に奉寄進皇太 神宮権大僧都法印祐園阿闍梨、三千日の行者慶長16年2月2日とある。

しかるに開山堂の 建立は慶長6年(1611)前後の建立とみられる。

開山堂厨子

性空上人を安置する厨子で、四方の金具に慶 長16年2月2日銘三千日の行者権大僧都法第 祐園阿闍梨銘有。

兵庫県指定重要有形文化財

姫路市指定文化財

性空上人供養塔は鎌倉時代の作とされます。

布袋尊

高さ 5m、幅 5m、奥行き 3m、重さ130t の日本一の布袋像。

布袋さんは弥勒菩薩の化身と言われ、七福神の中で唯一人実在の人物。

最大ご利益日は毎月5日。

次は5日に来よう。

お賽銭を布袋さんのお腹に乗っている赤い箱に投げ入れる。

3回挑戦したが入らなかった。

山門から左手の山の方へ歩けば山王社への入り口があり、道を登っていくと山王社が現れます。

山王社からの山道(ハイキングコース)には観音石仏が並んでいます。

ちょっと道が悪いので歩くのは注意が必要です。

ハイキングコースを歩くと、もとの山王社のところに戻ります。

布袋様の大きさがすごかった。

布袋さんの賽銭箱にお賽銭が入らなかったこと、おもかる布袋さんの重さが軽くならなかったことはがっかり。

※性空上人(910〜1007)

平安時代中期の僧。

36歳で比叡山に登り、慈慧僧正について修行を積んだ。

康保三年(966)書写山円教寺を創建。

円融、花山上皇はたびたび臨幸し、性空上人に教えを受けた。

晩年、通宝山弥勒寺を開き、ここで没した。