赤穂市立民俗資料館は日本最古の塩務局庁舎を利用して赤穂で使われた日常生活品、農耕器具、太平洋戦争次の資料などが展示されています。

この建物は明治38年の塩専売法施行に伴い設置された大蔵省塩務局の庁舎として、明治41年に完成したもので、兵庫県の重要有形文化財に指定されています。

様々なものが展示されています。

赤穂上水道

赤穂城とその城下町は海岸沿いのデルタ地域に建てられていました。そのため、井戸を掘っても海水が出てくるので、千種川の水を水道管を使って城下町に供給したようです。

この赤穂市上水道は池田輝政が播磨藩主だったときに作り始められました。江戸時代、明治、大正と使い続けられ、昭和19年まで320年間使われたそうです。

皿や什器

お皿や什器が展示されています。

什器類については塩田、塩問屋などを営んできた「田淵家」の美術品を展示した田淵記念館(赤穂市立美術工芸館)の展示がすばらしいです。

貨幣

赤穂藩の藩札は延宝8年(1680)に初めて発行されたそうです。

当時の価格の換算がおもしろい。

銭湯 大人8文(200円)、子供4文(100円)

茶店のだんご1皿 4文(100円)

屋台のそば 16文(400円)

今より安い。

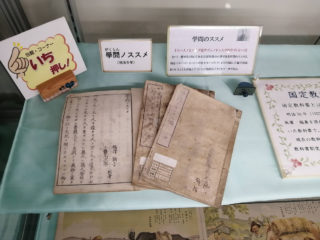

学問のすすめ

学問のすすめは10人に1人が読んだと書かれていました。

明治5年の日本の人口は約3500万人ということなので、350万人が読んだことになります。驚異的な大ヒットです。

この本をそんなにたくさんの人が読んだ、読みたいと思ったというのは、当時の人は向学心、好奇心が強かったんだと思います。

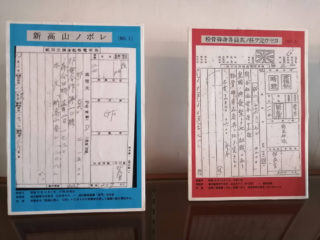

太平洋戦争時の資料

当時の電報がありました。

戦後

大阪タイガースとあります。「大阪」から「阪神」になった経緯を調べてみました。

1934年 東京巨人軍(大日本東京野球倶楽部)が発足。

1935年 大阪タイガース(株式会社大阪野球倶楽部)が発足。

1940年 敵性語ということで阪神軍に改称。

1946年 大阪タイガースに戻る。

1952年 フランチャイズ制が導入され保護地域が兵庫県になる。

1961年 球団本社が西宮に移転され、阪神タイガースに改称された。

六甲おろしの「オー オー オーオー 阪神タイガース」はもともと「オー オー オーオー 大阪タイガース」で、韻が合っていたそうです。

コメントを残す