相生市若狭野にある浅野陣屋跡を訪問しました。

赤穂浅野家初代の浅野長直の養子浅野長恒が若狭野に石高3,000石で陣屋を開きました。

浅野長直の孫が浅野長矩で、松の廊下で刃傷事件を起こし、浅野家は断絶。その後、赤穂義士が吉良邸に討ち入りし、吉良上野介を討ち果たすという事件が起こります。

浅野長恒はこういった外乱に耐え、若狭野・浅野陣屋を守りました。その後、若狭野・浅野家は明治まで続きます。

法界庵

建物は残っていますが、かなりボロボロの感じです。

この建物は法界庵といい、札座で藩札を作っていたそうです。

須賀神社

法界庵の裏に須賀神社があります。昔、須賀神社は陣屋の屋敷内だったそうです。

陣屋はかなりの大きさだったようです。

石高 3,000石であったけれど、裕福だったのでしょうか。

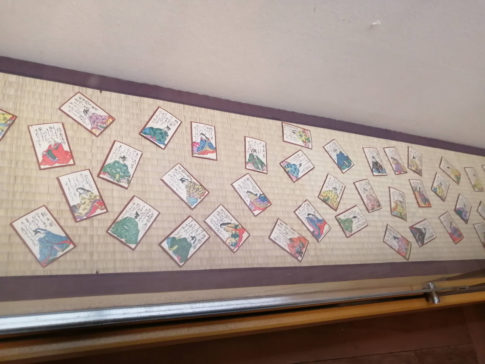

この神社にも赤穂浪士四七士の額が掲げられています。

- 和泉式部は病身の昌子内親王にお仕えしていたため、矢野荘(相生)から中央貴族のところへ出入りをしていた五郎太夫に娘を預け、養育してもらっていた。

※ 小式部内侍は長保元年(999年)このに生まれたとされています。

当時、和泉式部は和泉守・橘道貞の妻でした。 - 寛弘元年(1004)頃、娘を迎えに来た。そのとき娘の肌身につけていた守本尊をお礼に置いて帰った。

- 成長した娘は小式部内侍として、一流の歌人となった。

※ 百人一首に歌が載っています。

大江山いく野の道の遠ければ まだふみもみず天の橋立 - 万寿二年(1025)、小式部内侍が亡くなった。

※ このとき和泉式部が歌を詠みます。

とどめおきて誰をあはれと思ふらむ子はまさるらむ子はまさりけり - 最愛の娘に先立たれた和泉式部は、その無念さと育ての親の恩誼に思いをはせ万寿三年(1026)頃、再びこの地を訪れたが、五郎太夫は既に亡くなっていた。

- 和泉式部は斎垣に大木を神木として奉じ、二人の冥福を祈った。そして、守本尊を五郎太夫家に置き、自らは小式部内侍身代わりの守本尊を持って去ったという。

- その後、薬師堂が建立され、薬師堂祭が今日まで年中行事としてこの地に伝承されている。

この話は本当でしょうか。

和泉式部が姫路書写山の性空上人に会いに来たという伝説があります。

明石には小式部内侍の供養塔があります。

和泉式部は本当に相生に来たのかも知れないと思えてきました。