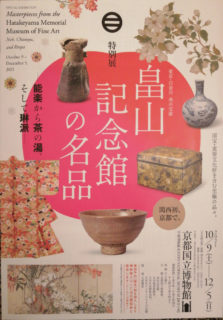

京都国立博物館で開催されている畠山記念館の名品展に行きました。

京都国立博物館を訪れたのは初めてです。

京都駅からバスに乗り、10分ほどで博物館に到着。

事前予約制ということでしたが、当日券を買うことができました。

正門、本館はいかにも博物館という感じを出しています。

これらの建物は明治25〜28年(1892〜1895)に建築されました。

本館の正式名称は「明治古都館」で現在免震工事の計画中で展示は行われていません。

工事が終わったら、内部を見たいと思います。

畠山記念館の名品

畠山記念館は(株)荏原製作所の創業者 畠山一清氏によって創立された美術館です。

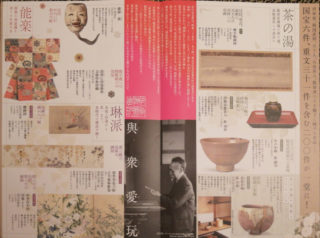

畠山一清氏は会社経営のかたわら、即翁と号して能、茶をたしなみ、美術品の収集を行いました。

今回の展示会では国宝6点、重文31件を含む200点の名品が展示されています。

個人で国宝まで集めているということに驚きました。

絵画、茶道具、能面、書と、ものすごい量の美術品が集められています。

どの品も繊細で美しい。

能が面、謡、着物、ストーリーを合わせた総合芸術という説明がありました。一度体験してみたいと思いました。

着物のデザインの大胆な構図は今でも新鮮なものではないでしょうか。

それが江戸時代に生み出されていたのです。

録画など無く、全てがライブで演じられた時代に、きらびやかで新鮮な着物を着て、舞い、謡い、演じるのを楽しむのは面白かったのでしょう。

信長、秀吉、家康が持っていたという茶器、絵画があります。

彼らはどういう気持ちで持っていたのかなと思います。戦いの合間に、心を落ち着かせたりするものだったのでしょうか。

書では平安時代の達人、藤原佐理の書、国宝「離洛帖」があります。

この書は、書き出しは落ち着いた筆使いが、だんだん早くなり、後半は一気に書き進めたということで、旅の途中であわてて書いたものとか。

そんな状況までわかるとは。

紀貫之が書いたという書もありました。

平安時代の書物に残ってるのに信じられません。

しかも、紀貫之の直筆です。非常に細い字で、ひらがなの柔らかさが表現されています。

日本語は字も絵画的で芸術品になるのだと思いました。

1階は常設の仏像が展示されています。

如意輪観音半跏像はやさしい表情をしておられます。その顔を見ていると、安らぎを感じました。

5体の如来像は五智如来坐像といい、平安時代の作で国宝です。平安時代の人が仏様の救いを求めていたことが感じられます。

そのお隣に地蔵菩薩が立っておられます。

その前に立ち、上から地蔵菩薩の厳しい目で見つめられると、なんだか「自分は正しいことをしているんだろうか」と、振り返ってみる気持ちになりました。

これを毎日続けると、スッキリした毎日を送ることができるのかもしれないと思いました。

それにしても個人でこれだけのものを集めたというのはすごいと思いました。

圧倒されました。