加東市、五峰山にある光明寺は推古天皇2年(594)に法道仙人によって開創されたと伝わる歴史のあるお寺です。

平安初期には慈覚大師円仁が訪れたともいわれています。

観応2年(1351)に光明寺を舞台に足利尊氏・高師直と足利直義・石塔頼房が戦いました(光明寺合戦)。

さらに、文明17年(1485)には播磨に侵攻した山名氏と戦うために赤松政則が陣を置き、山名の軍を打ち破りました。

光明寺は単なる寺ではなく、城(別名:滝野城)でもあったようです。

姫路から滝野までサイクリングで来たのですが、ここからちょっとしたヒルクライムです。

頑張って自転車を押すこともなく、なんとか駐車場まで登り切りました。

駐車場の展望台からは滝野や社の市街地が見え、達成感がありました。

でも、実はここからがもっと激坂です。

私の実力では自転車で登ることは絶対に不可能です。当然、歩きました。

途中には4つの塔頭(毘沙門堂、遍照院、大慈院、花蔵院)があります。

大慈院には日本一幅善導大師自画像という、法然上人の浄土宗に影響を与えた善導大師の自画像が納められています。

善導大師は浄土教を大成した唐の僧侶です。

残念ながら、この日は非公開で見られませんでした。毎年、5月3日の花まつりに公開されるそうです。

疲れてきて、まだ本堂につかないのか、と思っていたら仁王門が現れました。

仁王門は元禄6年(1693)に再建された建物の一部を使って、昭和56年(1981)に復元されました。仁王様もこの時修復されたそうです。

仁王門のそばにある文殊堂は天和2年(1682)に再建されたもので、光明寺最古の建物です。

天和2年の建物が最古なので、現在の光明寺は江戸時代に再建されたようですね。

常行堂を過ぎて歩き続けると、ようやく本堂にたどり着きました。

現在の本堂は大正14年(1925)に建立されたものです。

本堂の裏手には光明寺合戦本陣跡の碑が建っています。

光明寺合戦は、足利尊氏・高師直vs足利直義という、いわば兄弟げんかのような観応の擾乱の一コマです。

足利直義方についた石塔頼房が光明寺に籠城。これを足利尊氏・高師直軍が攻めました。しかし、尊氏方だった赤松則祐の退却などで攻め落とすことができず、足利尊氏・高師直は兵庫に転進します。その後、打出浜の戦いで大敗。高師直は殺され、観応の擾乱の前半戦では足利直義が勝利しました。

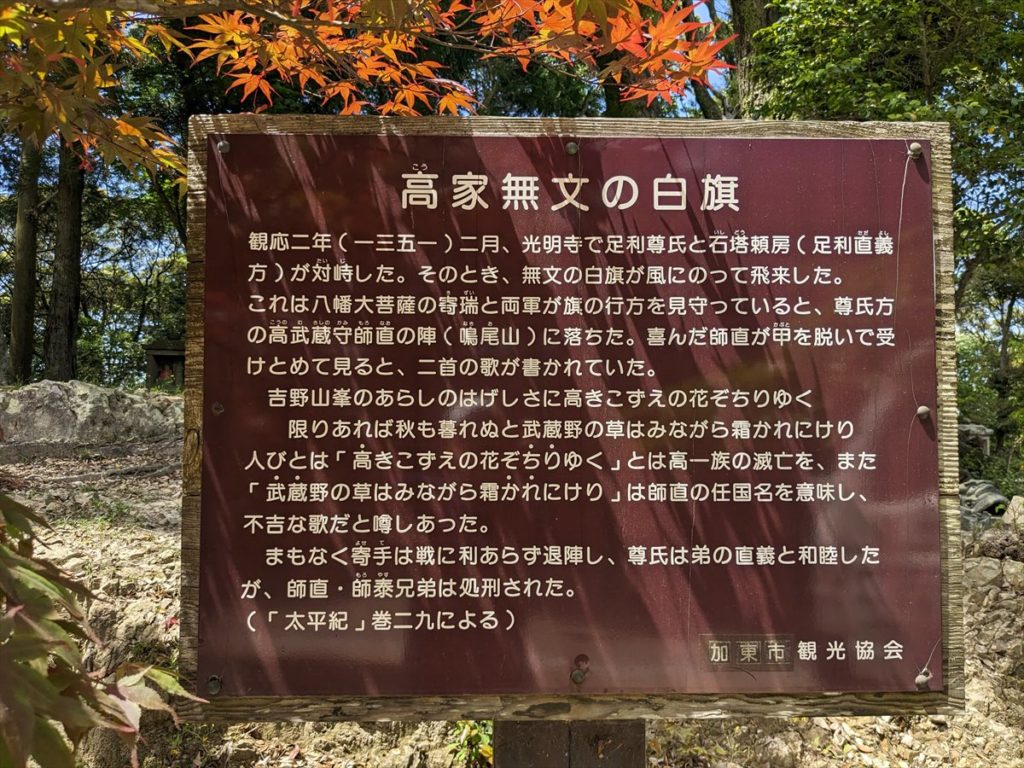

高師直の滅亡を予感させる「高家無文の白旗」や赤松則祐撤退の「山鳩の霊夢」のエピソードが、いかにも伝説という感じで面白いです。

最後に、法道仙人が光明寺を開くときに掘ったという「閼伽井(あかい)の水」という井戸を見ました。

この井戸にも光明寺合戦に関するエピドードがありました。

足利直義方の愛曽伊勢守の小姓が神がかりとなり、「私は伊勢大明神である。この城を守るために三本杉の上にとどまっている。私がいる限りこの城を落とすことはできない。高師直、師泰らは7日のうちに滅びるであろう。ああ熱い。この三熱の炎を冷まそう」と叫んで井戸に飛び込んだところ、井戸水は湯のように沸き返った。

「閼伽井の水」は今も湧きいでているそうです。

井戸を掘り当てる法道仙人の眼力はすごいですね。