豊橋にある吉田神社にお参りしました。

大宝2年(702)に持統天皇が三河に行幸されたときに創建されたそうです。

御祭神は素戔嗚命(すさのおのみこと)。

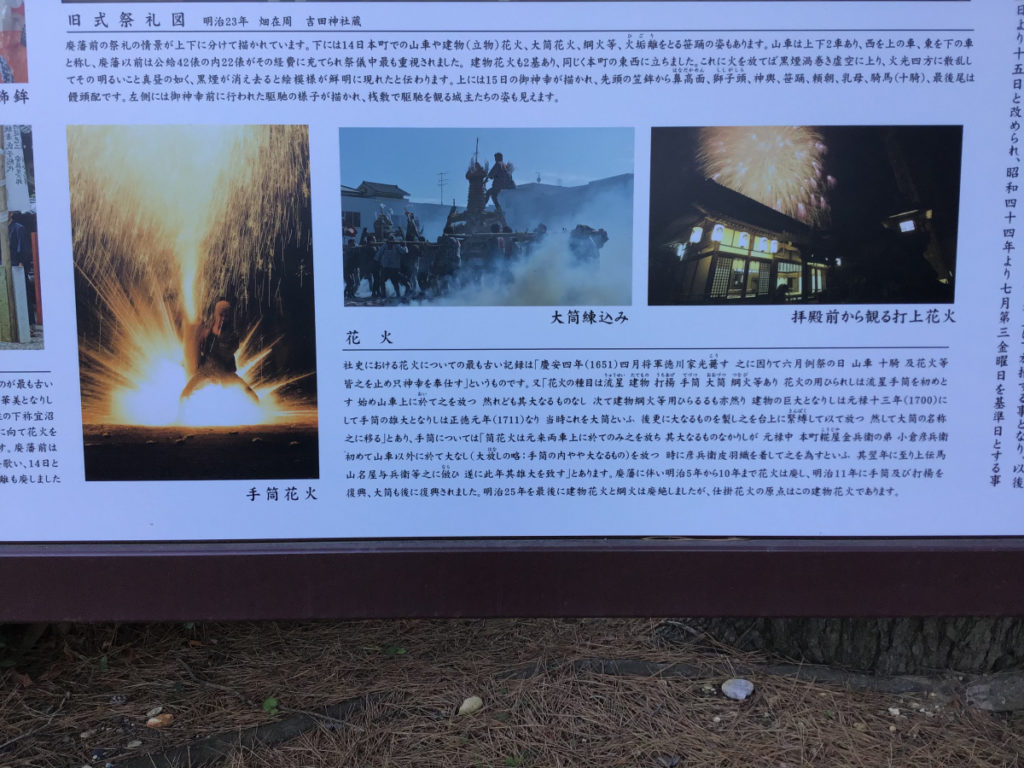

この神社は手筒花火発祥の地です。

手筒花火をウィキペディアで調べてみました。

手筒花火とは、1メートルほどの竹筒に火薬を詰め、それを人が抱えながら行う花火です。

手筒花火は、打ち上げ式ではなく吹き上げ式の花火で、その火柱は大きいものだと10数メートルにもなる。ウィキペディアより

手筒花火はテレビで見たことがあります。熱そうで、筒を持っている人はやけどしないのか?と思ったことがあります。

拝殿の横の説明板によると以下のように記されています。

創建については諸說あるが、旧社家の文書には天治元年(1124)当地で疫病が流行した際、牛頭天王を勧請し疫病退散を祈願したのに始まるとある。

源頼朝の崇敬殊に篤かったとされ、治承二年頼朝雲谷普門寺に在宿の折、御祈願の為名代鈴木新十郎元利をして参拝せしめ後、文治二年石田次郎為久また代参とあり其の時二日市に天王社(後に御輿休天王社今の新本町素盞鳴神社)を建立したとある。

牧野古白の今橋城(吉田城)築城後は 御城內天王社 吉田天王社 と称し今川義元、酒井忠次、池田輝政、また徳川幕府成立後も歴代の吉田城主により社殿の造営や修補がなされ鳥居や手水盤等寄付にかかるものも多く残る。

室町時代には田畠十貫文を領し今川義元は六貫百文の畠を加增。徳川家康は改めて三十石を寄進し明治に至るまで之を領有した。

天保六年十月正一位の神階を賜り 明治二年三月吉田神社と改称 明治四年七月鄉社

大正十一年十月には縣社に昇格せられた

歴史がある神社であり、有名な武将たちと関係があったことがわかります。

境内に影降石(ようごうせき)と呼ばれる石があります。