工楽松右衛門の家が高砂に残っています。

工楽松右衛門は船主にして、帆布や新巻鮭を発明し、港を築くという技術者でありました。

初代、二代、三代目と、三人の松右衛門がいます。

建物は築200年の江戸時代後期に建てられたものです。

平成28年に工楽家から高砂市に寄贈され、1年4か月の時間をかけ、当初の建築様式に復元されたそうです。

色々なものが展示されています。

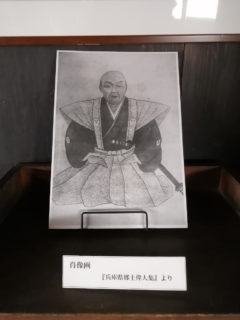

初代工楽松右衛門

工楽松右衛門といったら、この初代の松右衛門が最も知られているのではないでしょうか。

初代松右衛門は寛保元年(1741)、高砂に生まれます。

宝暦13年(1763)頃に兵庫津に出て、御影屋平兵衛に奉公し、船乗りになります。

安栄6年(1777)船頭となります。

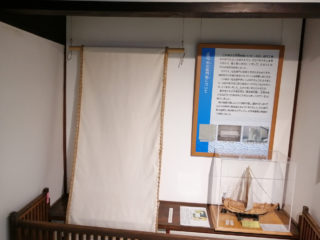

天明2年(1782)御影屋平兵衛から独立。松右衛門帆を発明します。

寛政4年(1792)御影屋松右衛門を名乗ります。

享和元年〜2年(1801〜1802)択捉島のシャナ村アリモイに湊を築くきます。

享和2年(1802)松前御番所奉行・近藤重蔵から「工楽」の姓を賜ります。

工楽には「工夫を楽しむ」「工事を楽しむ」という意味が込められています。

享和3年(1803)箱館港で築島を築き、船居場(ドック)を作る。このドックは文化8年に高田屋嘉兵衛に譲渡します。

享和2年〜文化4年(1802〜1807)箱館奉行の御用を務める。

文化3年(1806)豊前・伊田川の砕石工事をする。

文化4年(1807)高砂の港の改修を願い出る。

文化7年(1810)備前・鞆の浦の湊を普請する。

文化9年(1812)死去

二代目工楽松右衛門

二代目工楽松右衛門はもと御影屋長兵衛といい、初代松右衛門の養子です。初代が高砂の修築をしているときには、兵庫津で家業の廻船業を営んでいたそうですが、初代が亡くなったあと、二代目工楽松右衛門として姫路藩に召し抱えられました。

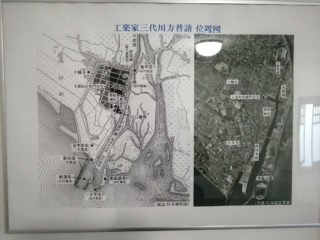

宮本新田の開発や初代が築いた波止や堤を修繕します。

三代目工楽松右衛門

三代目工楽松右衛門はもと宮本屋長三郎といい、嘉永3年(1850)に二代目工楽松右衛門が死去したあと、三代目として工楽松右衛門を継ぎました。姫路藩から川掛りに任じられています。

元治元年(1864)から慶応2年(1867)に高砂湊口の修築を行います。

工楽家三代の奮闘により高砂の湊が続きました。今も、工楽邸の前の南堀川には船が泊まっています。