丹波市山南町に首切り地蔵というお地蔵様があります。

今回は谷川駅から約 5 kmのサイクリングです。

途中の高座神社を越えたくらいから、上り坂がきつかったのですが、なんとか走り切って、首切り地蔵への入口に到着。

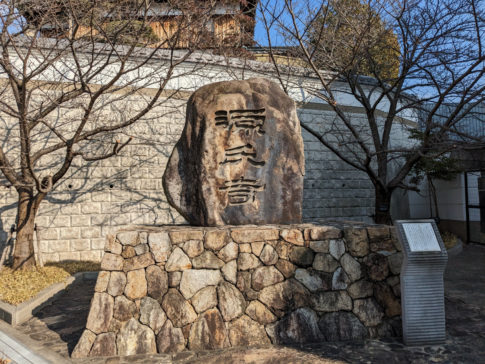

参道を少し登ると首切地蔵尊のお堂に到着。

お地蔵様だけが並んでいるのかと思っていたのですが、大きな建物なので意外な感じがしました。

お地蔵様にはそれぞれに「よだれかけ」が掛けられています。「よだれかけ」に願いを書いて、奉納するようです。

山南町観光協会の説明板によると、首切地蔵尊は源平の戦いに由来するものでした。

寿永2年(1183)、源義仲軍の京への進軍により、平家一門は都を離れた。

山南町観光協会の説明板を要約

丹波へ逃げ込んだ平家一門の公卿、姫様たちは形瀬近江守の鍋倉山城に身を寄せていたが、落人狩に捕えられ、首切沢で処刑された。

これを伝え聞いた里人達が哀れみ、碑を建て、後生を弔い祭ったのが始まりで、いつからか首切地蔵尊と呼ばれるようになった。

首から上の願い事がかなうとされ、合格祈願の参拝が多く、願いを込めた「よだれかけ」は、春と秋に行われる大祭で供養されるそうです。

処刑された公卿、姫様はかわいそうですが、今では庶民の願いをかなえてくださっているのですね。