書写山西坂の登山口に鎮座されている日吉神社におまいりしました。

神社に向かう道脇の看板によると、神社が御鎮座されている場所は兵庫県立大学のキャンパス内。そういうこともあってか、ご利益は「入学試験の勝利」、「資格試験の勝利」、「安産と稚児の守護」、「更年期障害の守護」と試験に関わるものが一番目と2番めになっています。

室町幕府設立に活躍した赤松円心の武運にも霊験があったようです。

姫路市教育委員会の説明板によると、神社の創建は次のようなことでした。

- 書写山円教寺を開いた性空上人が比叡山の守護神である山王権現の分霊を迎えて、書写山の鎮守とした。

- 長和年間(1012~17)に慶雲上人が社を創建し、この神々を奉斎し、三聖堂あるいは山王社と称した。

1月8日と5月23日には神前で円教寺の僧侶による山王礼拝講が執行されるそうです。

山王礼拝講は、神様の前で行われる仏事(法要)で、神仏分離された現在ではめずらしい神事ということです。

神門は随身がおられる随神門。古そうな絵馬がたくさん奉納されています。

現在の社殿は大正10年(1921)の建造で、昭和50年(1975)に修復、平成元年(1989)に修造されたものです。

日吉神社が1000年の歴史を刻んでこられたのは、そのとき時に造営、修理が繰り返されたからだ、という説明がありました。

何度も造営、修理が行われてきたようです。

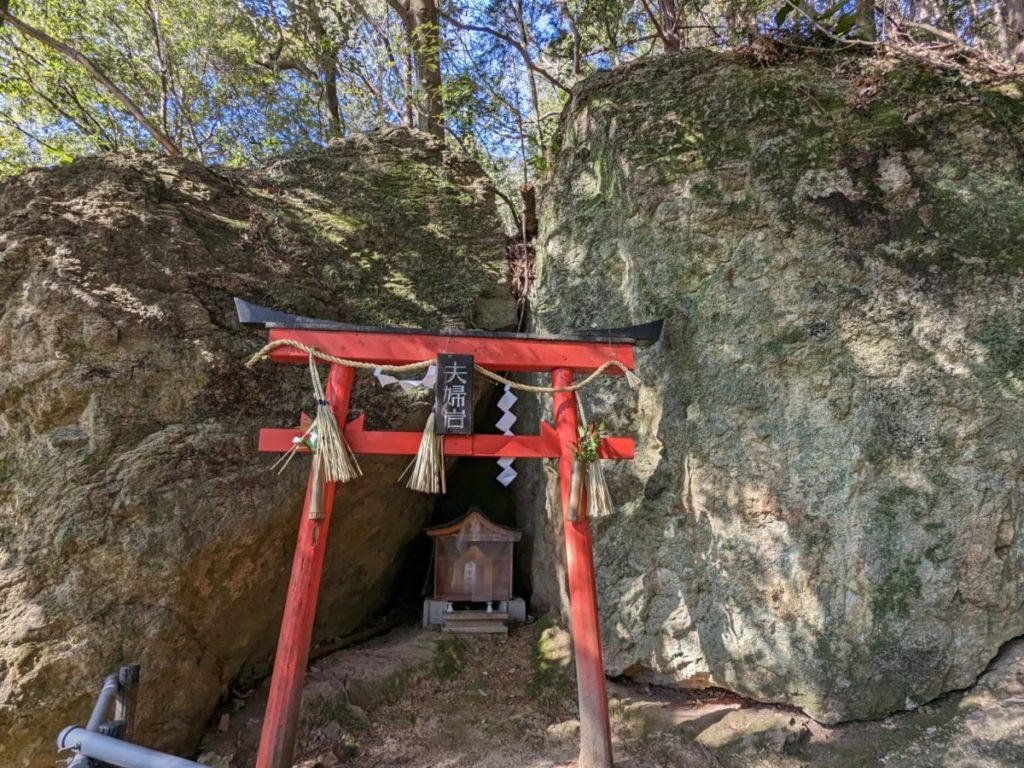

旧社殿は永禄4年(1562)に建築されたもので、そのときは神様を一時、三つ岩「夫婦岩」に仮安置して建築が行われたそうです。

元禄5年(1693)と文政7年(1795)にも修理が行われています。

また、元弘3年(1333)には後醍醐天皇が再建されています。

姫路市WEBマップに

「配流地の隠岐島を脱出して京都に向かう途上、元弘3年(1333)5月この辺りの古道を通り書写山円教寺に逗留した。書写山行幸記によると、書写山衆徒80余騎が兵具を帯して出迎えたとある」

と説明がありました。

後醍醐天皇は姫路を通って、京に上られたのですね。

こうした努力のかいがあって、日吉神社は現在まで続いてきました。

ところが、神様を安置した夫婦岩は「神の岩」、「安産の岩」と村人が崇敬していましたが、本殿が建設されると、いつしか忘れられてしまっていたそうです。

それが、有志の力によって再興されています。

本殿の左奥に夫婦岩へ行く参道が作られています。

夫婦岩は大きな岩です。2つの岩が合わさっているのか、一つの岩が割れているのかわかりませんが、割れ目のところに祠が備えられていました。

割れ目というのが夫婦や安産に結びついている気がします。

夫婦岩の前には小さい子供岩がありました。

夫婦だけではなく、ちゃんと子供がいるというのが良いですね。