靖国神社にお参りしました。

九段下駅から歩いていくと大きな鳥居(第一鳥居)が見えます。

高さは25メートル。幅は34メートルもあります。参道の幅も広いため、スケールの大きさを感じます。

この第一鳥居は昭和49年(1974)に建てられました。初代の第一鳥居は靖国神社創建50周年の大正10年(1921)に建てられ、現在の第一鳥居は二代目です。

大きいだけではなく総重量は100トンと大変重く、1200年の耐久性があるそうです。未来永遠に不滅の造りですね。

参道を進むと大村益次郎の像がありました。司馬遼太郎の「花神」の主人公で覚えています。

大村益次郎

緒方洪庵の適塾で蘭学、兵学を学ぶ。第2次長州征伐では石州口の長州軍を率いて幕府軍を破る。戊辰戦争では官軍の総司令官を務め、戦いに勝利した。兵制改革を進めようとするが、不満士族に襲われ重傷を負い、大坂で亡くなった(明治2年/1869)。

大村益次郎は靖国神社の前身である東京招魂社の創建に大きくかかわった。

東京招魂社

明治2年(1869)、国家のために命を捧げられた人々の御霊を慰め、その事蹟を後世に伝えることを目的に創建された。

桜をモチーフにした「さくら陶板」というのが展示されていました。

各都道府県それぞれのデザインで作られています。

兵庫県は丹波篠山の土で作られたもので、茶色の花びらで、ふちを彩る黄色のグラデーションがきれいでした。

第二鳥居と神門です。

第二鳥居は明治20年(1887)に建てられた。青銅の鳥居としては日本一の大きさとのことです。

神門も巨大です。直径1.5メートルもある大きな菊の御紋が取り付けられています。

明治2年(1869)に東京招魂社として創建された神社は明治12年(1879)に靖国神社と改名されました。戦前は政府・軍が管理していましたが、戦後は独立した宗教法人となっています。

本殿には幕末から大東亜戦争まで、お国のために亡くなられた約247万柱の御霊が祀られています。そのうち、大東亜戦争(太平洋戦争)で亡くなられた方が213万柱です。

いかにこの戦争の犠牲者が多かったかを物語る数字です。

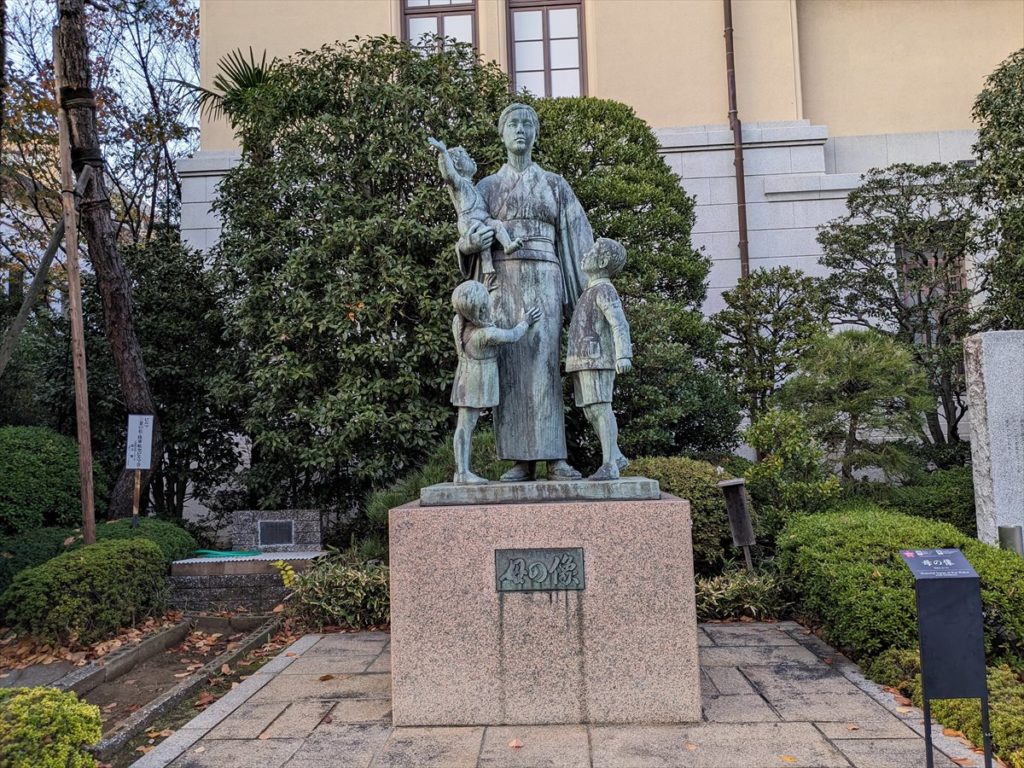

戦争で夫を失うも、遺児を抱えて力強く生き抜く母を現した「母の像」や「出征を見送る家族の像」というのがありました。

ウクライナ戦争やガザでの戦いなど世界では戦闘が起こっていて、戦争はなくなっていません。一刻も早く、戦いが終わり、これらの像に示された光景が2度と起こらない世界になって欲しいと強く願います。