天龍寺は後醍醐天皇の菩提を弔うため、暦応2年(1339)に足利尊氏が開基、夢窓疎石によって開山されました。

夢窓疎石によって造られたとされる庭園は国の特別名勝に指定されています。

訪問した日は天気が良く、観光客でごった返していました。特に海外から来られた人が多そうでした。

庭の周りもたくさんの人が歩いています。

自分もその一人ですが。

あまりに人が多いので、庭の美しさを楽しむという気にはなれませんでした。

侘びやさびを感じるという雰囲気は全くなかった。。。

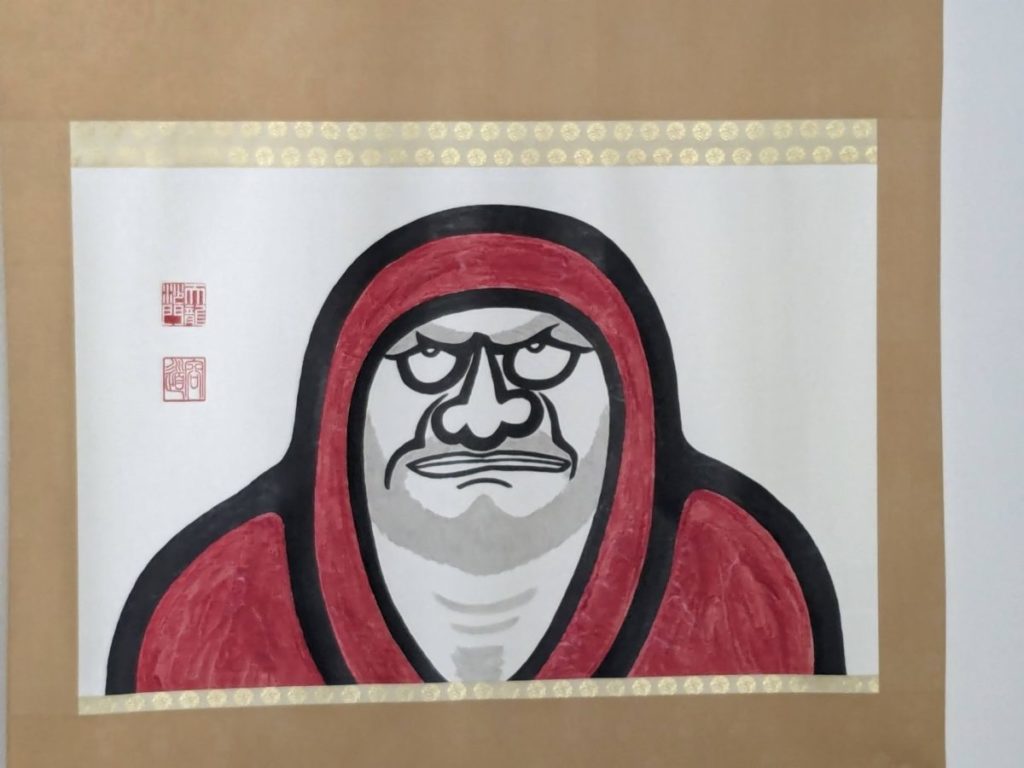

天龍寺は後醍醐天皇を弔うために建てられたということからか、後醍醐天皇についての説明がありました。

後醍醐天皇は延元4年(1339)8月16日、秋霧の吉野行宮で左手に法華経を持ち、右手に宝剣を按じて「玉骨はたとえ南山の苔に埋もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まんと思ふ。若し命に背き義を軽んぜば、君も継体の君にあらず、臣も忠烈の臣にあらじ」と遺言して崩御されたとありました。

ものすごい執念です。これによって次代の天皇や家臣たちは北朝と戦い続けなければならなくなり、南北朝の争いが続いていきます。

方丈に安置されているのはご本尊の釈迦如来像。天龍寺は8回の大火災に見舞われましたが、ご本尊はすべての火難から逃げることができました。

8回の大火災とは延文3年(1358)、貞治6年(1367)、応安6年(1373)、康暦2年(1380)、文安4年(1447)、応仁2年(1468)、文化12年(1815)、元治元年(1864)の8回です。

文安の火災と応仁の火災は被害が大きく、豊臣秀吉による天正13年(1585)の寄進を受けるまで復興できなかったということです。

応仁の乱が出るところが京都らしいと思います。

観光客が多いとはいえ、曹源池の景観や新緑の樹々の美しさを感じることができました。

秋の紅葉もすごくきれいだろうと思います。

観光客で混雑しているでしょうが、秋にも来たいと思いました。