兵庫県播磨町に阿閇神社(あえじんじゃ)があります。

御祭神は住吉の神様の底筒男命(ソコツツオノミコト)、中筒男命(ナカツツツオノミコト)、表筒男命(ウワツツノオノミコト)息長帯姫命(オキナガタラシヒメノミコト)です。

創建年は不詳ですが、御由緒の説明から阿閇神社の歴史がわかります。

「播磨風土記」に「阿閇の津」と記され、昔から港として発達し、舟人の往来の盛んなところで「住吉神社神代記」(天平三年)に阿閇社とあることから、ここに海上守護神としての摂津の住吉大社から「子神」として御分霊を奉齋したのが当社である。

阿閇神社 御由緒略記より

後に、源季房朝臣(赤松氏の祖)が播磨国の守護として加古郡大内村に移住された時この阿閇庄の住吉大明神を信仰され、国家安全を祈願された。のち、赤穂郡に白旗城を築き挙上されたが、赤松氏の祈願所として深く崇敬を受け、ために、社殿は赤松氏の居城に向かって西向に建立されているという。

現在の本殿四社は元禄時代の建立である。

播磨風土記(霊亀元年/715年頃に成立)に阿閇という言葉が記されています。

阿閇の地名の由来は次の説があります。

- 景行天皇が求婚相手の稲美別嬢と会う前に食事 “御あえ” をされた。

- 神功皇后が九州からの帰途、この浜で味付けした魚の入った”あえ”を神に捧げた。

いずれにしても神話の世界にさかのぼる話で、この地域の歴史の古さを物語っているようです。

阿閇神社の鳥居は角柱で、大阪の住吉大社と同じ ”住吉鳥居” です。

外拝殿から内拝殿への渡り廊下が美しい。

奥に本殿四社が並んでいます。

北から(左から)

一の宮 表筒男命(ウワツツノオノミコト)、

二の宮 中筒男命(ナカツツツオノミコト)、

三の宮 底筒男命(ソコツツオノミコト)、

四の宮 息長帯姫命(オキナガタラシヒメノミコト)

が祀られています。

本殿四社は元禄14年(1701)5月に着手し、翌15年(1702)11月に完成した建物です。

こういう風に四社が並んでいるのは珍しいそうです。

また、北から南に並んでいて、西を向いています。由緒にあるように、赤松氏の居城 白旗城の方を向いて建てられたという説があります。

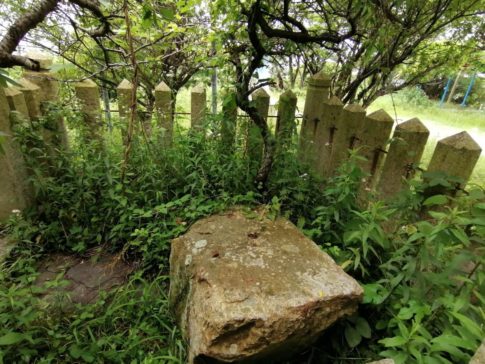

阿閇神社の裏は松林があります。こちらから見る神社もきれいした。

播磨町の偉人にジョセフ・ヒコがいます。

ジョセフ・ヒコは幕末、船が難破しアメリカに渡り、リンカーンを含む3人の大統領に面会。日本に帰ってからは、日本で初めて新聞を発行したという人物です。

ヒコはこの近所の出身です。

ヒコが生まれた時には元禄に作られた本殿はすでに建てられていました。ヒコも本殿を見たと思います。そして、この神社で遊んだかもしれません。