黒田官兵衛生誕の里という黒田庄までサイクリングしました。

ここで、黒田官兵衛生誕について通説とは異なる説があることを知りました。

まず、黒田城跡に登ってみました。

橋を渡って朱色の鳥居が続く坂道を登っていきます。

姫路から黒田庄までサイクリングしてきたので、結構疲れます。

城跡には清綱稲荷大明神が建っています。

ここに官兵衛くんがいました。

姫路の官兵衛くんとちょっと顔が違うような感じがしましたが、かわいらしいです。

次に「姥ケ懐」という城主屋敷跡に行きました。

山への登り口を左側に行き、しばらく歩くと姥ケ懐に到着します。

黒田家の略歴が書かれていました。

それによると、「黒田家は赤松氏の庶流で九代続いたが、敵の攻撃を受けて滅亡した。

黒田官兵衛が多可郡黒田村で生まれたが、姫路の小寺美濃守職隆の養子となっており、小寺家家老になっていた。」ということです。

驚くような話です。

今まで黒田官兵衛は姫路生まれの英雄だと信じていました。

黒田庄は黒田家の出身地候補の一つだとは思っていたのですが・・・

官兵衛自身がここで生まれただなんて!

黒田官兵衛生誕の通説と黒田説を比べると次のようになります。

通説

黒田官兵衛は天文15年(1546)11月29日、雪の降る朝、姫路城で生まれた。

父は黒田職隆。御着の小寺氏の家老。

黒田家のルーツは滋賀県木之本町黒田だったが、室町幕府の内紛に巻き込まれ、木之本から備前福岡(岡山)に移った。そして祖父 黒田重隆の代に姫路に移り、目薬売で財を蓄え、小寺家に仕えるようになった。

しかし、この通説には確たる証拠はなく、江戸時代に貝原益軒が編さんした「黒田家譜」によるところが大きいということです。

黒田官兵衛が黒田生まれであることが2つの資料から主張されています。

資料1 播磨古事

黒田福岡藩が調べた播磨における黒田氏に関する調査や伝承をまとめたもので1829年に著されたもの。福岡市博物館に収蔵されている。

(1) 小寺官兵衛祐隆(孝隆)は播磨国多可郡黒田村の産なり。その村名にちなんで、後に黒田氏に改めて姫路城を相続して居城する。

(2) 天明4年(1784)に福岡藩士が黒田村を調査したときに、村の伝承が記録されている。

(3) 孝隆公は小寺美濃守職隆公の猶子(養子)と書かれている。姫路の心光寺にある長政公が奉納した位牌が孝隆公、重隆公、松誉禅尼である。孝隆公の母の名は於松あるいは松の前という伝承があることから、孝隆公の父は重隆公で、職隆公の猶子になったことが考えられるから調査する必要があると記されている。

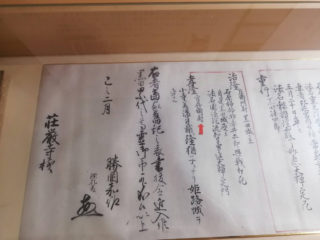

資料2 荘厳寺本黒田家略系図

文化6年(1809)頃に西脇市内にある黒田家と親戚関係にあると伝わる家の子孫が奉納したもの。播磨守護であった赤松氏から派生した黒田氏の発祥から滅亡までの歴代を記した資料。

(1) 黒田氏は播磨守護・赤松円心の弟・円光を祖とし、その息子・七郎重光がこの地にあった黒田城に拠って黒田性を名乗った。

(2) 八代・重隆の子として生まれた孝隆(官兵衛)が小寺職隆の猶子(養子)となって姫路城を守った。

(3) 官兵衛の兄、治隆が九代目を継いだが、丹波の赤井五郎、川向いの石原掃部介からの攻撃を受けて黒田城は落城。黒田家は滅亡した。

姫路市御着にある黒田家廟堂に祀られているのは祖父の黒田重隆と生母(明石氏)です。父の職隆は国府城のあった姫路市妻鹿に祀られています。

考えてみると、祖父の黒田重隆と生母(明石氏)の組み合わせは少しおかしく、父の黒田職隆と生母(明石氏)を祀るというのが普通だと思います。

黒田重隆と生母(明石氏)が祀られているということは、官兵衛黒田生誕説を裏付けているような気がします。

官兵衛自身の記録は少ないそうです。

今後研究が進んで、いろいろなことがわかると楽しいと思います。