たつの市揖保町萩原にある萩原神社。

この地域は播磨風土記に「萩原の里」として記述されています。

土(土壌)は中の中。

神功皇后が三韓征伐からの帰途、この地に泊まられた。すると一夜にして萩の根が生えた。そのため、この地を萩原と名付けられた。

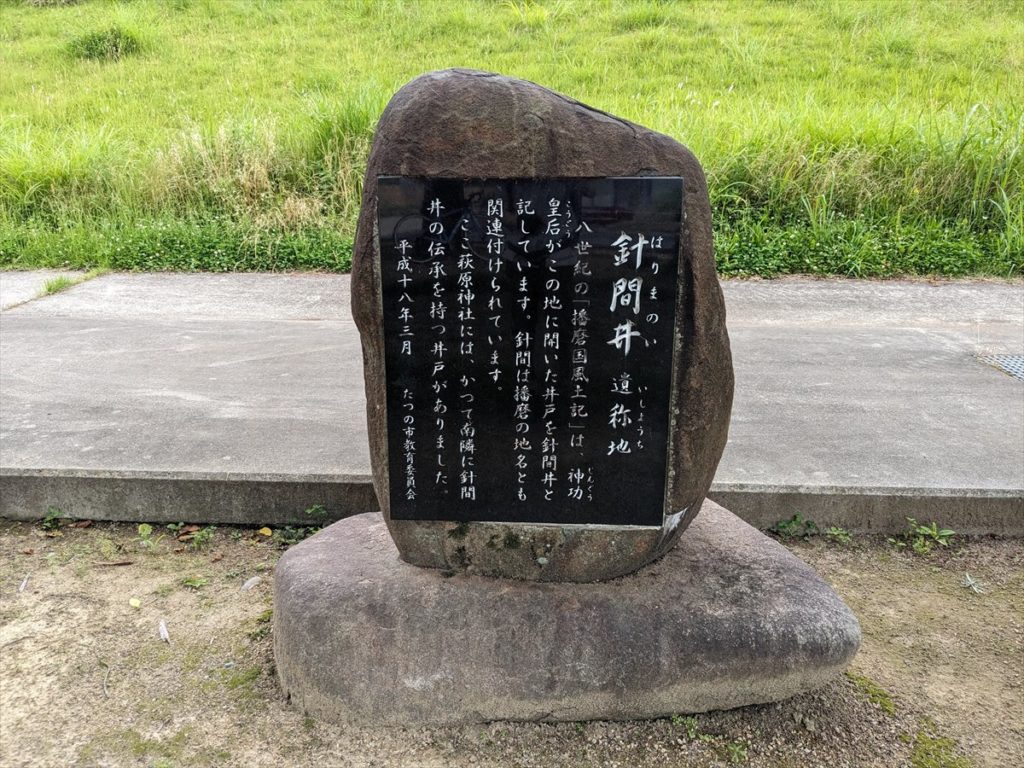

そして、井戸を作られた。針間井という。

ここに出てくる「針間」は播磨の地名になったとも言われています。

萩原神社のご祭神は息長帯比売命(神功皇后)と天伊佐佐彦命(吉備津彦命)のようです。少し変わった組み合わせだと思いました。

神社は小さいですが、この地は播磨風土記にも出てくる古くから開けた土地のようです。「萩原の里」に関する歌を記した碑が建っていました。

揖保川沿いには網干の船渡八幡宮、魚吹八幡神社など神功皇后をご祭神とした神社がご鎮座され、朝日山のふもとには「おつなぎ岩」の伝承があります。

現在、ここ萩原は海岸から揖保川沿いを6kmぐらいさかのぼったところにありますが、神功皇后の時代はこの辺りまで海岸だったのでしょうか(萩原神社からおつなぎ岩までは、真東にほぼ5kmの距離)。神功皇后一行がこのあたりに来たのは本当ではないかと思います。

それにしても、そんな古い話が今に伝えられているというのはすばらしいですね。