不忍池の弁天堂から五條神社の方へ向かいました。

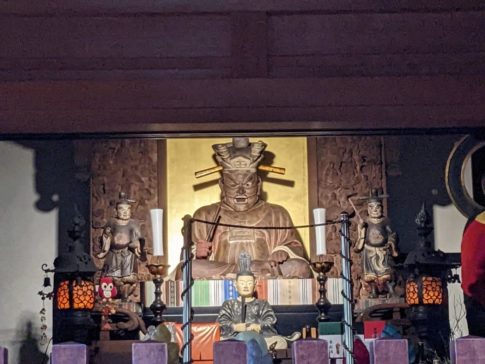

五條天神社・花園稲荷神社

五條神社のご祭神は大己貴命と少彦名命、それと菅原道真公です。大己貴命と少彦名命は医療・薬の祖神で、播磨では国造りをされた神様です。

日本武尊の東征のおり、上野の忍岡で大己貴命と少彦名命が奇瑞を現し、難を逃れたので、お祀りしたということです。忍岡とは上野のお山のことで、まさにこの地で奇跡が起こったのかもしれません。

平成22年(2010)にはご遷座1900年の祭りが行われました。

1900年とはすごいですね。

花園神社がいつごろ創建されたのかはわからないとのことですが、かなり古くからこの地にあったようです。周囲が寛永寺の花畑だったので、明治6年(1873)に花園稲荷神社と改名されています。上野での彰義隊と新政府軍の戦いでは、このあたりで激戦が繰り広げられたそうです。

上野大仏

① 寛永8年(1631)に京都・東山にある方広寺の大仏を模して造られた。ところが、正保4年(1647)に地震で倒壊。

② 明暦・万治(1655~1660)のころに再建されるが、天明年間(1781~1788)に被災。

③ 復旧されるが、天保12年(1841)にまたも被災。

④ 天保14年(1843)に新たに作り直されるが、安政2年(1855)の大地震で頭部が落下。

⑤ 復旧されるが、大正12年(1923)の関東大震災でまたしても頭部が落下。

何回、災難にあったらすむんだ~~という感じで、

⑥ とうとう、お顔の部分は寛永寺に保管される。

⑦ 第二次世界大戦が始まり、金属供出のため、お体はお国に捧げられてしまう。

しかし、お顔は寛永寺に保管されてたおかげで戦争を乗り越えて残った。

現在、最後まで残ったお顔がレリーフとして壁に貼りこまれています。

そして、このお顔は二度と落ちないということで受験の合格祈願の神様、「合格大仏」になっているそうです。

7度もの危機を乗り越えたお顔です。霊験あらたかなはずです。

おばけ灯籠

寛永8年(1631)に佐久間勝之公が寄進した灯籠です。

高さが6メートルもあり、本当に大きいです

この灯籠は日本三大灯籠の一つとされています。

あとの二つは京都・南禅寺と愛知・熱田神宮の灯籠です。

ところが、この3つとも造ったのは佐久間勝之公でした。

上野のおばけ灯籠は高さ6メートル。南禅寺の灯籠も高さ6メートル。熱田神宮は高さ8メートルで最も大きいようです。

しかし、佐久間勝之公は長沼藩の初代藩主だったそうですが、石高は1万8000石でそれほど大きい藩ではありません。よくぞ、3つも大きな灯籠を作ったものです。

上野を歩く・上野東照宮に続く