敬業館は寛政六年(1794)林田藩7代目藩主・建部政賢によって建てられた藩校です。

兵庫県内で藩校の建物が残っているのは敬業館だけです。

聖廟・講堂・練武場・文庫などの建物があったといいますが、現在残っているのは講堂です。

昭和38年まで林田村役場として使用され、その後公民館として使用されていたそうです。

おおらかな感じですが、建物が無事に残っていてよかったと思います。

士族の子弟は8歳で入学、16歳で卒業。士族の子だけではなく、志願した者は入学を許されました。このオープンな姿勢は姫路藩家老・河合寸翁の仁寿山校にも影響を与えたそうです。

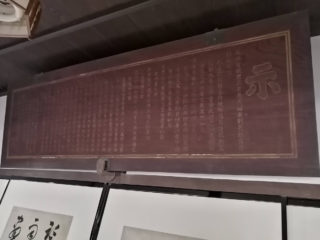

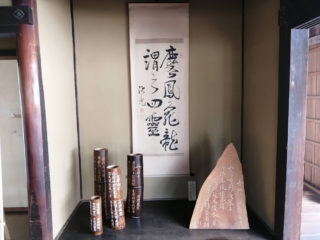

建物内には「林田建学記」、林田藩校訓「志」が掲げられています。

「林田建学記」は近江宮川藩主・堀田正穀が林田藩の藩政や藩主・政賢について記したものです。

「志」は林田藩校の校訓で、中国の白鹿洞書院の「提示」の文章を引用しているそうです。

白鹿洞書院の「提示」を調べてみました。

- 白鹿洞書院は中国唐時代の貞元年間(785年~805年)に設けられた書院である。

- 朱子学を起こした朱子もここで講義した。

- 朱子は「掲示」に教育理念を記した。

- 日本では江戸時代の藩校などで掲げられて教育指針とされた。

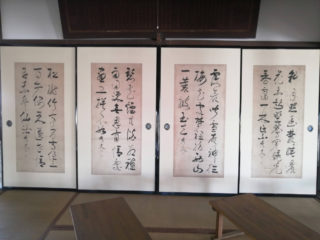

河野鉄兜の漢詩が飾られています。

河野鉄兜は姫路市網干出身の儒学者、漢詩人で、敬業館の教授を務めました。

「芳野懐古」という漢詩が有名です。

林田藩は1万石の小藩でしたが、教育への力の入れように志の高さを感じました。